Capitulo I: Orígenes previos

LA ARQUIDIOCESIS DE BUENOS AIRES

Desde el siglo XVII el territorio de la provincia de Buenos Aires –con escasas poblaciones fundadas- habían quedado comprendidas en la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Buenos Aires. En efecto, ésta había sido erigida en mayo de 1620 por el papa Paulo V.

Entre 1855 y 1868, el decenio en que fueron creadas, o comenzaron a funcionar, las tres parroquias más antiguas que más tarde conformaron la diócesis de 9 de Julio, y hasta marzo de 1897 (en que fue creada la diócesis de La Plata) la provincia continuó perteneciendo íntegramente a la Iglesia particular de la Santísima Trinidad de Buenos Aires.

A comienzos de la década de 1850, y desde años anteriores, la Iglesia bonaerense venía manteniendo algunas diferencias con el gobierno de Rosas atinentes, sobre todo, al ejercicio del Derecho de Patronato. En abril de 1851 había fallecido el obispo de Buenos Aires, monseñor Mariano Medrano y Cabrera, quien en el último tramo de su existencia había padecido múltiples achaques, y sufría sordera y ceguera.

Para entonces, Medrano, ya poseía un auxiliar, monseñor Mariano José de Escalada Bustillo y Cevallos, obispo titular (“in partibus”) de Aulón; pero, sin embargo, hasta 1854, la diócesis fue gobernada –en sede vacante- por el canónigo Manuel Gargía. Cuando en 1846, Rosas había solicitado un coadjutor para Medradra, propuso el nombre de éste último, pero la Santa Apostólica había respondido que ese cargo se hallaba provisto por escalada, quien había sido preconizado obispo por Gregorio XVI y consagrado el 21 de junio de 1834. Esta respuesta había motivado, ante la duda del gobierno, una investigación en la que había intervenido, entre otros, el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield.

El 2 de marzo de 1854 el gobierno argentino presentó ante la Santa Sede a monseñor Escalada para la cátedra de Buenos Aires. Desde Roma fueron enviadas las letras pontificias y recibidas por el gobierno el 19 de septiembre del mismo año. Como en el contenido de esos documentos no era mencionada la presentación de marzo, ni se había referencia al Patronato, esto desató un conflicto que dilató el pase que, de las bulas, debía efectuar el Poder Ejecutivo; y, en consecuencia, la provisión del obispado.

A pesar de que, en diciembre, Escalada se había dirigido al gobernador Pastor Dorrego, solicitándole el “exequatur”, recién el 6 de noviembre del año siguiente se pronunció al respecto el doctor Valentín Alsina, permitiendo la institución de monseñor Escalada como diocesano de Buenos Aires. El flamante obispo tomó posesión de la sede el 18 de noviembre de 1855.

El 5 de marzo de 1895, el Papa Pío IX elevó a arquidiócesis a la entonces diócesis de Buenos Aires. Esta promoción había sido autorizada por la legislatura nacional por ley nº 116, del 1º de octubre de 1864; y las letras pontificias recibieron el exequatur por decreto del Poder Ejecutivo del 5 de marzo de 1865. Para ese momento, en el territorio que actualmente comprende la diócesis de 9 de Julio, solamente existían dos parroquias; una en el partido de 25 de Mayo y otra en Bragado; y, ambas, así como la totalidad del territorio de la provincia de Buenos Aires se hallaban bajo la competencia jurisdiccional del recientemente promovido arzobispado.

Monseñor Mariano de Escalada falleció en Roma, en julio de 1870, luego de haber participado de las sesiones del Concilio Vaticano I. La noticia del deceso del arzobispo llegó a Buenos Aires recién el 9 de septiembre; y, luego de sesionar, el Cabildo eclesiástico eligió vicario capitular a monseñor León Federico Aneiros.

Pío IX, sin dudas por requerimiento de monseñor Escalada, había preconizado al presbítero Aneiros como obispo titular de Aulón, el 21 de marzo de 1870. La consagración episcopal de este último tuvo lugar en Buenos Aires, en la Santa Casa de Ejercicios, el 23 de octubre del mismo año, recibiendo el Orden sagrado de manos de fray José Wenceslao Achával, obispo de Cuyo, quien se encontraba accidentalmente en la metrópolis luego de arribar de Europa.

Doctorado en Derecho Canónico y en Jurisprudencia, antiguo catedrático de la Universidad de Buenos Aires y frecuente escritor de prensa, Aneiros gobernó la arquidiócesis como vicario capitular hasta julio de 1873, en que la Santa Sede lo designó arzobispo.

Durante su gobierno pastoral, monseñor Aneiros propició la realización de diversas misiones a las poblaciones que hoy forman parte de la diócesis de 9 de Julio, también a las tribus aborígenes por quienes tuvo especial celo, y de las cuales nos ocuparemos más adelante.

El 3 de septiembre de 1894 se produjo el fallecimiento de Aneiros. En consecuencia, el 24 de noviembre de 1895, el Papa León XIII promovió a la sede arzobispal bonaerense a monseñor Uladislao Castellano, hasta entonces obispo auxiliar de Córdoba.

Entre las parroquias que más tarde (desde 1957) pertenecieran a la diócesis de 9 de Julio, hasta 1897 fueron erigidas canónicamente las siguientes: “Nuestra Señora del Rosario”, en 25 de Mayo (comenzó a funcionar el 29 de agosto de 1855); “Santa Rosa de la Frontera”, en Bragado (erigida el 3 de junio de 1860); “Santo Domingo”, en 9 de Julio (3 de enero de 1871); “San Anselmo”, en Pehuajó (vicaría foránea, 11 de marzo de 1889) e “Inmaculada Concepción”, de Lincoln (vicaría foránea, 21 de junio de 1896). Ellas funcionaban como iglesias o vicarías tiempo antes de su erección canónica, como es el caso de “Nuestra Señora de los Dolores”, en Trenque Lauquen, que comenzó a funcionar en junio de 1894.

LA DIÓCESIS DE LA PLATA

El 15 de febrero de 1897, el Papa León XIII emitió en Roma la bula “In Petri Cátedra”, creando tres nuevas diócesis en la Argentina, una de las cuales era la de La Plata, con sede en la capital de la provincia de Buenos Aires. El proyecto de creación de estas, de acuerdo con lo que preveía el Derecho de Patronato, fue elaborado por el Poder Ejecutivo nacional y aprobado por ley nº 2246 del 25 de noviembre de 1887.

La consideración favorable de la Santa Sede, respecto del proyecto de erección de las nuevas diócesis, no fue inmediata; pues las relaciones diplomáticas con Argentina se encontraban interrumpidas desde el primer gobierno de Roca. Entre 1887 y 1889 el canónigo Milcíades Echagüe, y luego el doctor Vicente Quesada, en 1892, respectivamente, había realizado misiones especiales ante Sede Apostólica, trataron de gestionar la reanudación de los vínculos diplomáticos, pero fueron infructuosas.

Recién, años más tarde, el doctor Carlos Calvo, ministro plenipotenciario argentino en Berlín, consiguió no sólo la creación de las diócesis, sino también la designación de Castellano para la arquidiócesis de Buenos Aires.

A partir de entonces la totalidad de la provincia de Buenos Aires –donde existían ya 68 parroquias y 115 iglesias y oratorios- así como de la provincia de La Pampa, conformaron la jurisdicción territorial de la diócesis platense.

El primer obispo de La Plata fue monseñor Mariano Antonio Espinosa, hasta entonces obispo titular de Tiberiópolis y vicario general del arzobispado de Buenos Aires. Muchas de las poblaciones que más tarde conformarían la diócesis de 9 de Julio conocían al prelado.

Hombre de notables cualidades personales, Espinosa, había nacido el 2 de julio de 1844. Alumno del Colegio Pío Latino Americano de Roma, recibió el Presbiterado el 11 de abril de 1868. Preconizado obispo el 15 de junio de 1893, recibió el Orden Sagrado 22 de octubre del mismo año, por ministerio de monseñor León Federico Aneiros.

Espinosa gobernó la diócesis hasta noviembre de 1900 en que León XIII lo promovió arzobispo de Buenos Aires.

El segundo obispo de La Plata fue, del mismo modo que el primero, un auxiliar de Buenos Aires, monseñor Juan Nepomuceno Terrero y Escalada.

Nacido en Buenos Aires, el 13 de agosto de 1850, se había doctorado en Jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires. El 18 de diciembre de 1880 fue ordenado presbítero y, dos años más tarde alcanzó el doctorado en Derecho Canónico en Roma.

Antes de recibir la designación como vicario general del arzobispado de Buenos Aires, por parte de monseñor Uladislao Castellano –en 1897-, se había desempeñado como cura rector en San Telmo, canónigo del Cabildo Catedralicio de Buenos Aires, Provicario del arzobispado metropolitano y vicario capitular.

El 21 de abril de 1898, monseñor Terrero había fue preconizado obispo (con el título de la Diócesis “in partibus” de Delcus) por León XIII y consagrado por monseñor Uladislado Castellano, el 19 de junio.

Ante el traslado de monseñor Espinosa a Buenos Aires, el papa León XIII designó a Terrero obispo de La Plata, el 3 de diciembre de 1900; quien hubo tomado posesión de la sede el 3 de marzo de 1901.

Durante el gobierno de monseñor Terrero tuvieron lugar numerosas visitas pastorales y misiones en el territorio diocesano, particularmente en las comunidades que más tarde integrarán la Diócesis de 9 de Julio. En torno a las mismas, erigió canónicamente las parroquias de “Nuestra Señora del Rosario”, en Juan José Paso (8 de junio de 1908); “Santa Catalina de Sena”, en Norberto de la Riestra (22 de mayo de 1909); “Nuestra Señora de Luján”, en Ernestina (19 de abril de 1912); “Nuestra Señora del Carmen”, en Carlos Casares (21 de junio de 1913), entre varias más, de las cuales nos ocuparemos en las sucesivas notas.

Asimismo, el obispo Terrero permitió la instalación de varias comunidades religiosas en el territorio que, a partir de 1957, conformará la Diócesis de 9 de Julio: Hermanas de Nuestra Señora del Rosario de Buenos Aires, en Trenque Lauquen (1907) y luego en Carlos Casares (1920); Hermanas de San Antonio de Padua, en el Hospital de los Pobres, en 9 de Julio; Siervas de Jesús Sacramentado, en 9 de Julio (1910); e Hijos de Santa María Inmaculada, en General O’ Brien (1913), entre otros.

Monseñor Terrero falleció el 10 de enero de 1921. Para sucederlo, el papa Benedicto XV designó a monseñor Francisco Alberti, a la sazón obispo auxiliar de Buenos Aires.

Nacido en Buenos Aires, el 28 de marzo de 1865, Alberti, había sido ordenado presbítero el 20 de diciembre de 1895. El 21 de febrero de 1899, el papa León XIII lo preconizó obispo titular de Siunia; fue consagrado por los obispos Espinosa (consagrante principal), Terrero y Matías Linares Sanzetenea (1841-1914); y desde 1917 se desempeñaba como auxiliar de Buenos Aires.

LA DIOCESIS DE MERCEDES

El 27 de septiembre de 1933, por Ley nº 11715, la legislatura nacional, siguiendo las prescripciones del Derecho de Patronato (sobre este tema nos ocuparemos más adelante, al referirnos de la creación de la Diócesis de 9 de Julio), había autorizado la erección de la Diócesis de Mercedes. El Papa Pío XI la erigió canónicamente, junto con otros trece obispados y siete arzobispados, el 20 de abril de 1934, por medio de la bula “Nobilis Argentinae Nationis” (Véase el texto completo de este documento, en traducción castellana, en Julián Alameda, “Argentina católica”, 2ª ed., Buenos Aires, Edición de los Padres Benedictinos, 1935, págs. 243-248).

Aquellas Letras pontificias que, expedidas el 2 de junio del mismo año, llevaban las rúbricas de los cardenales Tomás Pío Boggiani op. (canciller de la Santa Romana Iglesia) y Rafael Carlos Rossi ocd (secretario de la Sagrada Congregación Consistorial), fueron remitidas por el secretario de Estado del Vaticano –cardenal Eugenio Pacelli- al ambajador argentino ante la Santa Sede, Carlos de Estrada, el 11 de junio. El Poder Ejecutivo le otorgó el respectivo exequátur por decreto nº 45.985, del 24 de julio de 1934.

La nueva Diócesis de Mercedes comprendía una parte de la provincia de Buenos Aires y el norte de la entonces Gobernación de La Pampa, alcanzando una superficie de 142.592 kilómetros cuadrados, con una población de 913.000 habitantes. Entre las treinta y nueve parroquias del territorio bonaerense que la componían se hallaban las que, a partir de 1957, conformarían la jurisdicción de la Diócesis de 9 de Julio (en el texto de la bula son mencionadas: French, Bragado, General Viamonte, 9 de Julio,Lincoln, Roberts, General Pinto, Ameghino, General Villegas, Bunge, Banderaló, Carlos Tejedor, Tres Algarrobos, Rivadavia, Trenque Lauquen, Berutti, Treinta de Agosto, Pehuajó, Mones Cazón, Paso, Carlos Casares, Pellegrini y Salliqueló (Cfr. Alameda, op. cit., pág. 245).

El primer obispo de Mercedes –designado el 13 de septiembre de 1934- fue monseñor Juan Pascual Chimento, hasta entonces obispo auxiliar de La Plata.

Nacido en Florencio Varela, el26de junio de 1887, había ingresado al Seminario Conciliar en 1900 y, más tarde, fue enviado por su obispo a cursar estudios en la Universidad Gregoriana en Roma. Allí, pudo doctorarse en Filosofía y Teología.

Ordenado sacerdote en la Basílica romana de San Juan de Letrán el 17 de abril de 1911, de regreso al país, Chimento, desempeñó su ministerio en Chivilcoy, Avellaneda, Temperley y Lomas de Zamora y, más tarde, se le confió el cargo de consultor diocesano. El 29 de septiembre de 1928, el Papa Pío XI lo preconizó obispo titular de Sela y auxiliar del obispado platense; recibiendo la consagración episcopal en la capilla del seminario de La Plata, el 29 de diciembre del mismo año, de manos de monseñor Francisco Alberti, actuando como co-consagrantes, los obispos Santiago L. Copello y Miguel de Andrea (Cfr. José L. Kaufmann, “Paternidad que perdura (Sacerdotes fallecidos en 100 años)”, La Plata, Arzobispado de La Plata, 1999, pág. 191s.).

Monseñor Chimento tomó posesión de la sede episcopal de Mercedes el 24 de febrero de 1935. Su permanencia en la diócesis fue relativamente breve ya que, hacia octubre de 1938, Pío XI lo promovió como arzobispo de La Plata.

De acuerdo con lo explicado por su sucesor, monseñor Anunciado Serafini, “el rápido paso de monseñor Chimento no pudo lógicamente sino iniciar” la organización de la diócesis.

“No había –recordaba Serafini al evocar la culminación del gobierno pastoral de monseñor Chimento, dos décadas más tarde- curia ni curiales. No había seminario ni cuerpo de profesores. Había una escasez tremenda de sacerdotes. No había sentido diocesano. No había dirigentes diocesanos. No había responsabilidad de poseer un deber de colaboración diocesana en las vocaciones, en las obras...”.

Para llenar la vacante que, la promoción de monseñor Juan Pascual Chimento como arzobispo de La Plata (16 de octubre de 1938), había producido en la sede episcopal de la Diócesis de Mercedes, el 20 de diciembre de 1938, el Senado de la Nación había elevado al Poder Ejecutivo una terna de candidatos. La nómina estaba compuesta por monseñor Anunciado Serafini, obispo titular de Arycanda; monseñor Pablo Lancello y monseñor Tomás Juan Carlos Solari, secretario-canciller de la curia eclesiástica de Buenos Aires y miembro de la familia pontificia con el título de Camarero Secreto Supernumerario. El 2 de enero de 1939, el Poder Ejecutivo, proponía a la Santa Sede el nombre del primero.

Monseñor Serafini había nacido en Tres Arroyos el 15 de noviembre de 1898. Contaba quince años de edad cuando ingresó al Seminario de Buenos Aires, donde completó su formación académica en Filosofía y Teología; al término de la cual fue ordenado Presbítero, el 20 de diciembre de 1924.

En la Diócesis de La Plata, su obispo le encomendó distintas funciones y cargos: profesor del seminario, desde febrero de 1925; director de la Congregación de María Inmaculada y San Juan María Vianney; director de la Academia Literaria de la Virgen de Luján; asesor del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica; y cura rector de la parroquia de San José, desde enero de 1933. Preconizado obispo –el 11 de mayo de 1935- por el Papa Pío XI, fue consagrado en la capilla del seminario platense el 25 de julio del mismo año, por ministerio de monseñor Zenobio Lorenzo Guilland (arzobispo de Paraná), actuando como co-consagrantes, monseñor Fortunado Devoto (obispo titular de Attaea y auxiliar de Buenos Aires) y monseñor Miguel de Andrea (obispo titular de Temnos y auxiliar de Buenos Aires).

Desde entonces se hallaba en La Plata, desempeñándose como auxiliar del arzobispo de esa Iglesia particular.

La Santa Sede aceptó la propuesta presentada por el gobierno argentino para la provisión de la sede vacante de Mercedes y, por bula del 22 de mayo de 1939, el Papa Pío XII trasladó a monseñor Serafini a esa diócesis. El 9 de junio del mismo año, el Poder Ejecutivo nacional confirió el exequatur a las letras pontificias pudiendo, el flamante obispo, tomar posesión de su cátedra once días más tarde.

La labor pastoral del obispo Anunciado Serafini en Mercedes fue por demás intensa. Durante los dieciocho años que transcurrieron desde el comienzo de su gobierno hasta la creación de la Diócesis de 9 de Julio –en 1957-, recorrió y visitó en muchas ocasiones las parroquias que luego formaron parte de ésta. Su figura, sin dudas carismática, se hizo cercana a los habitantes de las diferentes comunidades que visitaba frecuentemente.

Durante el gobierno de monseñor Anunciado Serafini, en Mercedes, fueron erigidas canónicamente cinco parroquias que luego formaron la jurisdicción de la diócesis de 9 de Julio: “Santa Rosa de Lima”, en Treinta de Agosto (23 de diciembre de 1941); “San José”, en Dudignac y “San José”, en Mones Cazón (1 de enero de 1946); “San Bernardo”, en Roberts (23 de diciembre de 1951) y “Nuestra Señora de Luján”, en Tres Lomas (1 de julio de 1954).

Asimismo, propició la instalación de algunas congregaciones religiosas o la fundación de nuevas casas en localidades que, a partir de 1957, quedaron comprendidas dentro del territorio diocesano de Santo Domingo de 9 de Julio: Del Instituto Hijas de María Inmaculada, en el Hogar de Ancianos de Pehuajó (1940) y en el Hogar Escuela “Arnoldo Mignaqui”, en Bragado (1948); del Instituto de Hermanas de la Caridad de las Santas Bartolomea Capitanio y Vicenta Gerosa (familia religiosa conocida vulgarmente como “de la Virgen Niña”), en el Hogar “Virgen Niña”, en Lincoln (1942); de la Sociedad Salesiana de Don Bosco, en la Escuela Agrotécnica de Del Valle; de la Orden de San Benito (fundación procedente de la Abadía de Einsiedeln, de la Congregación Benedictina Helvética), en el Monasterio de San María de Los Toldos (Estancia “La Ciudadela”) (1948); de la congregación de Hermanas de San Antonio de Padua, en el Hospital Municipal “Santiago Garré”, en Carlos Tejedor (1949); de la congregación de Hermanas Carmelitas Descalzas Misioneras, en el Hogar de Ancianos de Bragado (1949); de la congregación de Hijas de los Dolores de María Inmaculada, en el Seminario Menor de San Bernardo (1953) y en el Hogar “Nuestra Señora de los Dolores”, en Carlos Casares (1954); de la congregación de Hermanas Maestras de la Santa Cruz de Menzingen, en la Estancia “La Ciudadela”, Partido de General Viamonte (1954); y del Instituto de Hermanas Pobres Bonaerenses de “San José”, en Bragado (1955), entre otras (más adelante, en sucesivas notas, nos ocuparemos más en concreto acerca de la vida consagrada en la Diócesis de 9 de Julio).

En vísperas de producirse la erección de la Diócesis de 9 de Julio, en las ciudades que más tarde compondrían ésta, se hallaban fundados varios colegios, hogares o pensionados para niños dirigidos por religiosas y religiosos. Del mismo modo existían tres hogares para ancianos que recibían la asistencia de religiosas; como así también algunos hospitales.

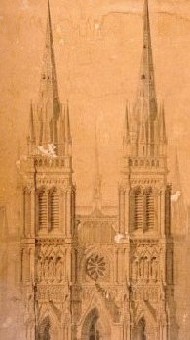

Foto: Fachada de la Basílica de Luján, dibujada por el arquitecto Ulrico Cultors, hacia 1889. En ella fueron ordenados varios sacerdotes pertenecientes a la Diócesis de Mercedes, algunos de los cuales, formaron parte del clero diocesano de 9 de Julio.